正确的清洁和消毒能够为食物建立一个安全环境,清洁和消毒除了要选择正确的清洁剂和消毒剂,遵循正确的清洁和消毒的方法、流程和频率,才能确保食物的环境卫生和防止交叉污染。管理层也需要将危险信息与员工交流,强调关键清洁程序的重要性

在食品生产、加工、流通及消费全链条中,清洁与消毒是预防食源性疾病、保障食品安全的核心环节。二者既存在技术层面的差异,又通过协同作用构建起完整的卫生防护体系

清洁:微生物控制的基础工程

清洁的核心作用机制

清洁通过物理摩擦、溶解、乳化等方式,去除物体表面的有机物(食物残渣、油脂)、无机物(灰尘)和微生物载体。其主要功能在于

减少微生物生存基质:清除食物残渣和油脂,破坏微生物赖以生存的营养环境

提高后续消毒效率:去除生物膜和污垢,使消毒剂能直接接触微生物

清洁技术体系

物理清洁方法

机械清洗:高压水枪(压力≥80bar)用于清洗食品加工设备表面顽固污垢

超声波清洗:利用高频震动在液体中产生空化效应,适用于精密仪器的清洁

蒸汽清洗:140-170℃高温蒸汽可同时实现清洁与部分杀菌效果

化学清洁方法

碱性清洁剂:pH值10-14,通过皂化反应分解油脂,常用于地面、排水沟清洁

酸性清洁剂:pH值2-5,用于去除水垢、锈迹,需严格控制接触时间

表面活性剂:非离子型表面活性剂(如烷基糖苷)兼具清洁与低残留特性

清洁效果评估

采用ATP荧光检测仪进行表面洁净度快速检测,ATP含量低于15RLU(相对光单位)视为合格;结合视觉检查(无可见污垢)和触觉检查(无滑腻感)多重验证。

消毒:微生物数量的精准控制

消毒作用原理

通过化学或物理手段破坏微生物的细胞壁、细胞膜、核酸结构,实现致病微生物的对数级减少(通常要求降低5个对数级,即杀灭99.999%微生物)

主流消毒技术

消毒方法/作用机制/适用场景/注意事项?

热力消毒/高温使蛋白质变性/餐具、工器具/121℃湿热灭菌15分钟

含氯消毒剂/氧化微生物酶系统/环境表面、设备/有效氯浓度50-100ppm

二氧化氯/强氧化性破坏核酸/食品接触面/残留≤0.01mg/kg

紫外线消毒/破坏DNA结构/空气、透明表面/照射强度≥70μW/cm²

消毒效果验证

采用接触碟法进行表面微生物采样,需重点监测沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等致病菌;定期进行生物挑战试验,使用嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢测试消毒程序有效性

清洁与消毒的协同实施策略

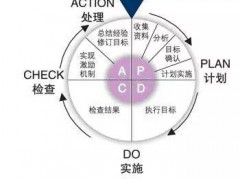

标准化操作流程

预冲洗:去除表面松散污染物

化学清洗:使用合适清洁剂作用5-10分钟

清水冲洗:确保清洁剂完全清除

消毒处理:选择匹配的消毒剂和作用时间

最终冲洗:使用符合饮用水标准的水源

特殊场景处理方案

冷链环境:选用低温消毒剂(-20℃仍有效),重点关注冷库门把手等高接触区域

食品接触面:采用季铵盐类消毒剂(无残留风险),接触时间不超过1分钟

人员卫生:手部消毒需使用75%乙醇,作用时间≥30秒

质量控制体系

建立清洁消毒日志系统,记录清洁剂/消毒剂名称、浓度、作用时间、操作人员等信息;结合HACCP(危害分析与关键控制点)体系,将清洁消毒设为关键控制点(CCP),实施动态监控

食品卫生中清洁和消毒的关键要点

在食品卫生领域,清洁与消毒是保障食品安全、预防食源性疾病的关键环节,贯穿于食品生产、加工、储存、运输及销售的全过程

清洁:基础且关键的第一步

清洁,是运用物理、化学等手段,去除食品接触面附着的污物、有机物和尘埃 。看似简单的操作,却是维持食品卫生的基石。在食品生产车间,每天开工前与收工后,工人都会用温水搭配清洁剂,对工作台、生产设备进行仔细擦拭。这一过程,能有效清除表面可见的污垢、油脂和食物碎屑,为后续消毒创造良好条件

比如在面包制作车间,每次烘焙结束后,工人会及时清理烤炉、烤盘上残留的面包屑与油污。因为这些残渣若不及时清除,不仅会影响设备下次使用效果,还会成为微生物滋生的温床。而在餐厅后厨,每餐结束后,工作人员会迅速清理灶台、水槽,避免食物残渣堆积,减少细菌滋生风险

消毒:深度杀灭微生物,保障食品安全

消毒是在清洁基础上,采用消毒介质破坏微生物繁殖,降低微生物数量 ,将其控制在安全水平,保障食品安全。常见消毒方法包括加热法、化学法、紫外光照、臭氧等 ,不同场景需选择合适方式

食品加工设备的消毒至关重要。像餐具,可通过高温蒸汽消毒,温度达121℃,持续15 - 20分钟,能有效杀灭常见致病微生物;也可采用化学消毒剂,如含氯消毒剂,稀释至规定浓度后浸泡餐具,一定时间后冲洗干净。但使用化学消毒剂时,要严格把控浓度与浸泡时间,防止消毒剂残留影响食品安全

食品接触面,如案板、刀具,在使用前后都要消毒。生食与熟食加工所用案板、刀具要严格区分,避免交叉污染。加工生食后,案板、刀具需经消毒处理才能用于熟食加工。在夏季高温高湿环境,微生物繁殖快,消毒频率更要增加,防止食品受污染

清洁与消毒的协同关系

清洁与消毒紧密相连,相辅相成。先清洁,去除物体表面大部分污垢和微生物,为消毒创造有利条件;若无有效清洁,食物残渣、油脂等会保护微生物,使消毒剂无法发挥作用。消毒则是在清洁基础上,进一步杀灭残留微生物,确保卫生安全

在食品加工企业,生产设备每次使用后,先经清水冲洗、洗涤剂刷洗,去除表面油污、食物残渣,再用消毒剂消毒,最后用清水冲洗干净。这样完整流程,能最大程度保障设备清洁卫生,降低食品污染风险

建立完善的清洁消毒制度

食品生产经营单位应依据自身生产工艺、环境特点,制定详细清洁消毒制度,涵盖清洁消毒区域、设备、频次、方法、人员职责、效果验证及记录等内容

明确各区域、设备清洁消毒频次,如生产车间地面每天至少清洁消毒2 - 3次;食品加工设备每班使用前后都要清洁消毒;加工高风险食品的设备,每小时消毒一次。同时,规定清洁消毒方法,如地面用稀释漂白水拖地;设备用合适消毒剂擦拭或浸泡

指定专人负责清洁消毒工作,明确操作人员、检查人员、监督人员职责,加强人员培训,确保其掌握正确操作方法与流程。定期对清洁消毒效果进行验证,可通过微生物检测、理化检测等方式,发现问题及时整改。并做好清洁消毒记录,便于追溯与管理

在食品卫生领域,清洁与消毒工作不容丝毫懈怠,只有严格落实各项措施,建立完善制度并有效执行,才能为食品安全筑牢防线,守护消费者健康

对过度消毒的思考

人体皮肤和环境中存在共生菌群,过度消毒可能破坏微生态,反而不利健康;滥用消毒剂可能筛选出耐药菌株,增加控制难度